Noch immer hält sich die Faustregel: „Trainiere nie länger als 60 Minuten – sonst baust du Muskeln ab.“ Klingt plausibel, ist aber so nicht wirklich haltbar. Die Wahrheit ist differenzierter – und hängt weniger von der Stoppuhr ab, als von dem, was du trainierst, wie du es tust – und mit welcher Struktur.

Aber eins muss ich gleich vorweg schicken:

Wer unter „Doping“ trainiert – insbesondere mit Anabolika oder Wachstumshormonen – für den galt diese 60-Minuten-Grenze nie. Denn durch die extern zugeführten Hormone werden katabole Prozesse schlichtweg überlagert. Cortisolanstieg? Muskelabbau? Spielt unter „Chemie“ kaum eine Rolle. Deshalb kann man bei vielen Bodybuildern auf YouTube auch zusehen, wie sie zwei Stunden pro Einheit trainieren – und trotzdem wachsen wie auf Knopfdruck.

Für alle anderen – also den Großteil der trainierenden Menschen – gilt:

Was zählt, ist nicht, wie lange du trainierst. Sondern was du in dieser Zeit wirklich erreichst.

Also los geht´s.

Was steckt hinter der 60-Minuten-Regel?

Die Empfehlung stammt aus älteren Studien, in denen man beobachtete, dass bei intensiven Trainingseinheiten über 45–60 Minuten hinaus das muskelaufbauende Testosteron allmählich sank, während das katabole Cortisol anstieg.

Daraus wurde: „Nach 60 Minuten baut dein Körper Muskeln ab.“

Das Problem: Diese Ableitung ist zu pauschal – und ignoriert entscheidende Variablen wie:

- Trainingsstatus (Anfänger vs. Fortgeschrittener)

- Volumen- und Intensitätssteuerung

- Ernährungszustand und intra-workout-Versorgung

- Trainingssplit und Regenerationsstrategie

- Art der Belastung (Kraft, Hypertrophie, Kraftausdauer)

Mehr dazu: Muskelaufbau, Hypertrophie und Hyperplasie der Muskelfasern

Qualität schlägt Quantität

Wer sauber strukturiert trainiert, braucht oft keine 90 Minuten. Aber umgekehrt gilt:

Wer ein effektives 90-Minuten-Training mit guter Regeneration und sinnvoller Ernährung kombiniert, wird deshalb nicht automatisch Muskeln verlieren.

Was wirklich zählt:

- Satzqualität: Saubere Technik, gezielte Muskelanspannung, sinnvolle Belastung.

- Trainingsvolumen pro Muskelgruppe: Studien zeigen, dass 10–20 Sätze pro Woche je Muskel ideal für Muskelaufbau sind – verteilt auf 2–3 Einheiten.

- Pausenmanagement: Wer hart trainiert, braucht Pausen – 2 bis 3 Minuten bei schweren Sätzen sind sinnvoll. Das verlängert die Einheit, macht sie aber nicht ineffizient.

- Trainingsziel: Muskelaufbau? Kraft? Metabolischer Reiz? Die Struktur ist unterschiedlich – und mit ihr die optimale Dauer.

Was passiert wirklich nach 60 Minuten?

Ja – Cortisol steigt. Aber: Das ist kein Alarmzeichen, sondern Teil der physiologischen Stressreaktion. Ohne Cortisol gäbe es keine Adaption.

Ja – Testosteron sinkt leicht. Aber: Muskelaufbau hängt nicht nur vom akuten Hormonspiegel ab, sondern vom langfristigen Reiz-Regenerations-Zyklus.

Der Körper ist kein Uhrwerk. Ein „kataboles Fenster“ nach Minute 60 gibt es nicht.

Wichtiger ist: Was passiert nach dem Training? Schlaf, Eiweißzufuhr, Entzündungskontrolle – das entscheidet über Muskelaufbau oder -abbau.

Was sagt der Sportwissenschaftler in mir?

Als Sportwissenschaftler sehe ich das Thema längst differenzierter. Die 60-Minuten-Regel ist ein Relikt aus einer Zeit, in der man Trainingsprozesse noch stark linear betrachtete: Reiz – Hormonantwort – Aufbau. Aber die Praxis und die aktuelle Forschung zeigen ein viel komplexeres Bild.

Heute denken wir in Konzepten wie:

- Reps in Reserve (RIR): Wie viele Wiederholungen wären noch möglich gewesen? Entscheidend für den tatsächlichen Reiz – nicht die Uhrzeit.

- Muscle Protein Synthesis (MPS): Der Muskel wächst nicht im Training, sondern danach – abhängig von Ernährung, Reizdichte und individueller Anpassungsfähigkeit.

- High Intensity Training (HIT): Kurze, hochintensive Reize – oft unter 30 Minuten – können genauso effektiv sein wie lange Volumensessions.

- Intra-Set Load Management: Pausierte Wiederholungen, Dropsätze, Rest-Pause – alles Strategien, die mehr Qualität pro Minute erzeugen.

- Pausenmanagement: Wer schwere Grundübungen mit 3–5 Minuten Pause ausführt, braucht länger – aber generiert mehr Reiz mit besserer Regeneration.

Auch die oft zitierte Hormonkurve mit sinkendem Testosteron und steigendem Cortisol ist kein Countdown zur Katabolie. Diese Prozesse sind kontextabhängig: Trainingsstatus, Ernährung, Stresslevel, Schlafqualität und Intensitätssteuerung beeinflussen die akuten Hormonverläufe mehr als die bloße Trainingsdauer.

Kurz gesagt: Die Stoppuhr ist nicht dein Trainer. Dein Stoffwechsel, dein zentrales Nervensystem und deine individuelle Belastbarkeit sind die wahren Taktgeber.

Und was ist mit Anfängern?

Für Anfänger (insbesondere untrainierte Personen) gilt dennoch:

Weniger ist oft mehr. 30–45 Minuten sauberes, strukturiertes Training mit guter Bewegungskontrolle, ausreichender Pause und sauberer Übungsauswahl ist völlig ausreichend – und oft wirksamer als zwei Stunden Maschinenrutschen mit halber Konzentration.

Hierzu interessant: Krafttraining für Einsteiger: Grundlagen, Motivation und der Weg zum Erfolg

Der Naturheilkundler in mir sagt:

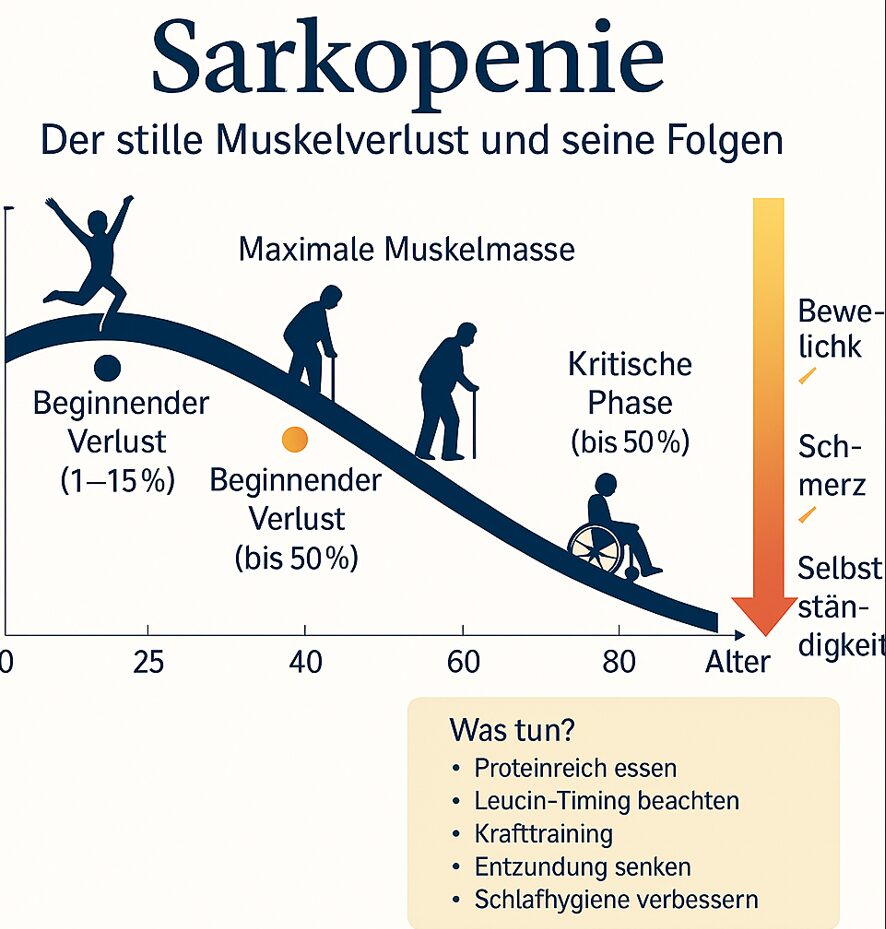

Muskelaufbau ist kein 60-Minuten-Experiment, sondern eine Frage der Gesamtregulation. Wer müde, überlastet, unterversorgt oder gestresst ist, wird trotz optimaler Trainingslänge keine Fortschritte machen.

Ein stabiles Hormonsystem, ausreichend Vitalstoffe (v. a. Magnesium, Zink, Aminosäuren), guter Schlaf, Phasen der Belastung und Entlastung – das ist das wahre Fundament.

Fazit: Die Uhr tickt nicht gegen dich

60 Minuten sind kein Dogma – sondern ein grober Richtwert für Einheiten, die intensiv, fokussiert und strukturiert sind. Wer effizient trainiert, ist oft nach 45 Minuten fertig. Wer mit Bedacht plant, kann auch 75 Minuten trainieren – ohne Schaden, ohne Muskelverlust.

Entscheidend ist nicht, wie lange du trainierst – sondern was du in dieser Zeit wirklich tust.

P.S.: Du willst Trainingsstrategien, die aufbauen – nicht auslaugen?

Dann trag Dich in meinen kostenlosen Fitness-Newsletter ein. Kein Dogmatismus, kein Bro-Science – sondern praxiserprobte Tipps aus über 25 Jahren Erfahrung mit Training, Stoffwechsel und echter Regeneration.

Dieser Artikel wurde erstmalig im Jahr 2011 erstellt und am 3.8.2025 vollständig überarbeitet. Das war auch nötig – denn wir wissen heute deutlich mehr über diese „60 Minuten Grenze“.